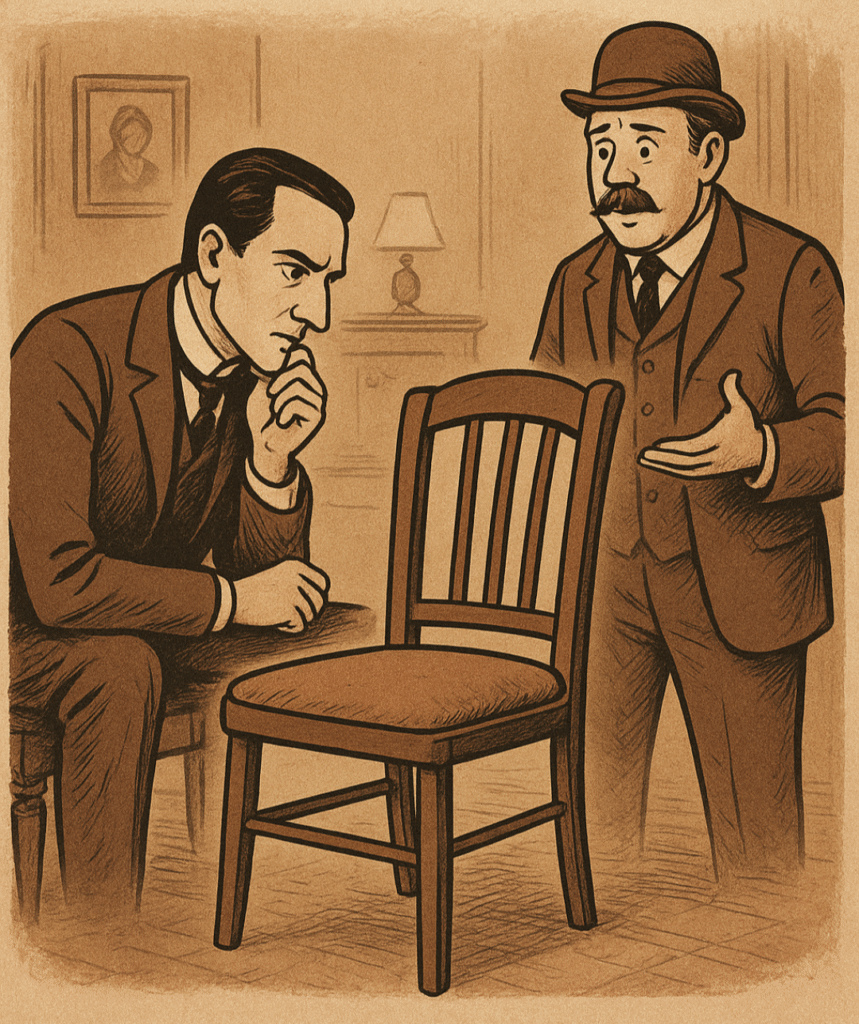

Era un día cualquiera en la calle Baker Street de Londres, donde el Doctor Watson y su fiel aliado, el detective Sherlock Holmes trabajaban en “El caso de la Silla de Baker Street”. Asomaba una tarde particularmente tediosa, cuando Holmes, con la mirada perdida en el techo y la pipa apagada desde hacía horas, exclamó con solemnidad y con la energía de un rayo:

—¡Watson! Alguien ha estado sentado aquí.

—¿En el sillón, Holmes? -replicó sorprendido el doctor Watson.

—¡No, en la silla! —replicó con la gravedad de quien ha descubierto una conspiración internacional—. Observe el leve hundimiento del cojín. El ángulo de compresión es inconfundible.

Watson, que carecía del ojo clínico del detective, sólo vio una silla ordinaria de madera y resignación en los ojos del detective.

—Holmes, ¿insinúa que la silla es la culpable?

—Peor, mi querido Watson. Es la testigo. Una testigo que calla porque es muda.

En ese momento, la señora Hudson irrumpió, pidiendo disculpas:

—Perdonen, señores, he movido la silla para barrer.

Holmes se puso de pie, pálido.

—¡Destrucción de pruebas! ¡Encubrimiento doméstico! ¡Watson, tome nota!

La silla fue interrogada durante veinte minutos. No respondió, pero Holmes aseguró que su silencio era “de una elocuencia pasmosa”. Tanto fue así recobró el brillo en sus ojos y la confianza en su rostro.

Al día siguiente, el supuesto ladrón fue capturado por pura casualidad —había tropezado con la misma silla—. Holmes, satisfecho, concluyó el caso con su característica modestia:

—Como siempre digo, Watson, en cada crimen hay una huella, y en cada huella… una silla.

Watson asintió, sin atreverse a preguntar qué demonios quería decir.